勝利1945|為何潸然淚下?只因對這片土地愛得深沉

9月3日,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。觀眾席上,來自寶島臺灣的苑舉正教授帶著父母舊照,在莊嚴的禮樂聲中熱淚盈眶。

當《松花江上》的旋律在廣場回蕩,現代化裝備在閱兵式上鏗鏘行進,這位抗戰勇士后代的淚水里,同樣滿溢著對今日中國的自豪。“大家都知道,中國不可能再受欺負了。”苑舉正簡單一句話,道出億萬中國人的心聲。

福建省廣播影視集團衛視中心“臺海時刻”推出《勝利1945——我家的兩岸抗戰記憶》第四集“苑舉正:我父親的抗戰故事”,生動呈現兩岸中國人血脈相連的赤子之心。

黃河岸邊的抗戰記憶

生長于臺灣的苑舉正,一口山東腔非常地道。他的父親苑覺非,在時代洪流的裹挾中來到臺灣,始終不忘對岸的故鄉,也會和孩子們講起抗戰往事。

“您一個文人,為什么要參與抗戰?”年幼的苑舉正頗為不解地問。

苑覺非以“殘酷的事實”答復他:“日本人到了我們山東鄉下燒房子,一燒就是幾百戶。”

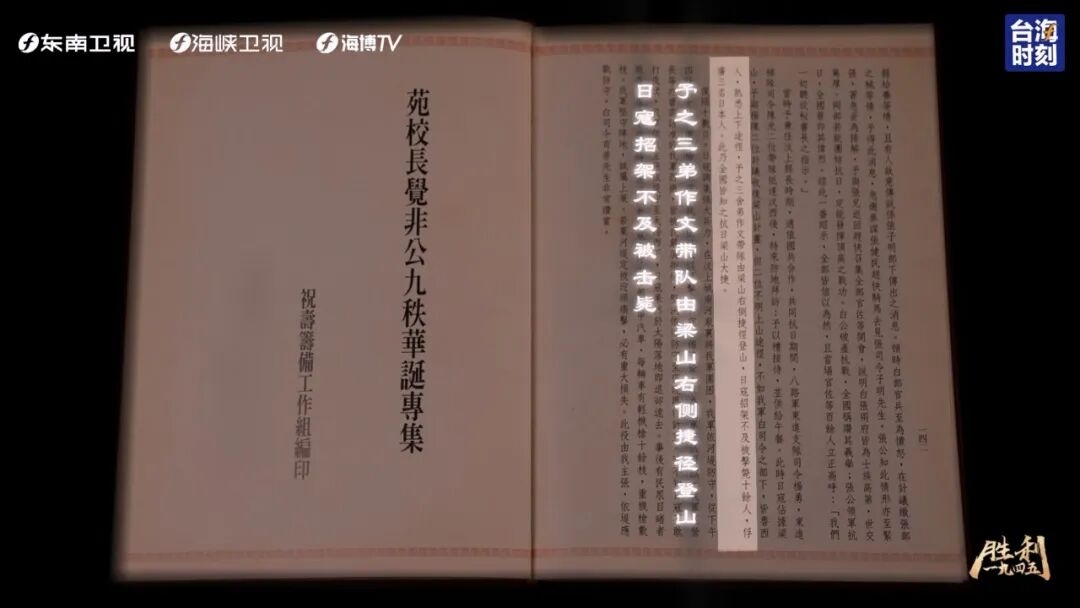

國仇家恨,驅使著中華兒女奮起反抗。1939年,擔任汶上縣代理縣長的苑覺非,與八路軍115師代理師長陳光、政委羅榮桓、團長楊勇一起聯手指揮了一場漂亮的梁山殲滅戰。

“秘密”戰役背后

“小時候,父親和我們講梁山殲滅戰,我們都不敢相信。”苑舉正頗為感慨地說。

時光倒回八十多年前,當時,許多人也曾質疑:中國人怎么可能拼得過日本人?更不用說取得大捷。

如今,在山東梁山,殲滅戰遺址紀念園靜靜矗立,鐫刻著那段血與火的歷史,銘記著中華兒女血戰到底的不屈精神。

1939年8月1日,日軍三十二師團以一個步兵中隊、一個炮兵中隊,并糾集四百余名偽軍,自汶上出動,經靳口直撲梁山,對魯西南進行示威性“掃蕩”。

此時,八路軍115師正在梁山南麓召開建軍紀念大會。時任汶上縣代理縣長的苑覺非火速趕往八路軍根據地報信。

“獨山高地可設伏,石灰窯群能困敵,青紗帳正是我們的天然屏障。”面對來勢洶洶的日軍,苑覺非發揮“向導”作用,為八路軍115師提供“佯攻誘敵”的游擊策略。

經過激烈戰斗,日軍被壓縮至獨山南坡的兩個車馬店及十余座石灰窯洞內。凌晨時分,八路軍集中十余挺輕重機槍和擲彈筒,組成密集火力網,向龜縮在馬車店內的殘敵猛烈射擊,火光映紅了天空。

這一戰給了日軍意想不到的“當頭一棒”,不僅殲滅日軍300余人,俘虜三人,更成為八路軍繼平型關大捷后,以同等兵力、劣勢裝備全殲日軍一個精銳大隊的著名戰例,徹底打破了日軍不可戰勝的神話。

“我熱愛我強大的祖國,她爭氣,我們愛她;她要是不爭氣,我們也不能放棄她,我們還是要愛她,要愛到她像今天這樣爭氣。”苑舉正的這番告白,道出了最樸素的愛國真情。

這份情懷,不分海峽兩岸,不隨時光流轉。正如苑舉正所說:“父親總是告誡我,中國人不能再苦下去了,我們一定要自強、努力。我相信兩岸終將統一,中國一定強!”

這份跨越海峽、代代相傳的抗戰記憶與家國情懷,正是中華民族生生不息、走向復興的寶貴財富。